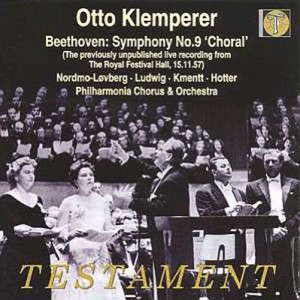

音盤紹介:クレンペラーによるベートーヴェン/交響曲第9番1957LIVE

公開日:

:

音楽のこと

ベートーヴェン/交響曲第9番の話題が続きますが、

今回はオットー・クレンペラーの1957年ライヴ録音です。

この録音がリリースされた時には驚きました。

まさか、1957年のライヴ録音が、

ステレオで、

さらにこれほどのサウンドクオリティを確保しての

CD化が信じられなかったのです。

1957年11月15日、フィルハーモニア合唱団の

お披露目コンサートでのライヴ録音です。

このCDのリリースは、

店長みたいな人種にとって、

ハンス・クナッパーツブッシュによる、

1951年「神々の黄昏」バイロイトライヴのリリースにも匹敵する、

出来事だったのです。

特に、第9ですからね。

リリース当時、非常に気持ちが昂ったことを思い出します。

クレンペラーのベートーヴェンは非常に懐が深く、

EMIへのセッション録音では、

最初、何をやっているのか分からないものの、

他の指揮者のベートーヴェンを聞き、

もう一度クレンペラーの演奏録音を聞き直すと、

唖然とするほどクレンペラーの凄さに唸ったものです。

これほど冷静に(時には聴衆など意識せず冷たいほど)、

スコアの持つ意味を解きほぐしてゆく演奏録音は他にはありません。

クレンペラーはスコアに対する即物主義者という点では、

頭ひとつもふたつも抜きんでています。

それがつまらないという人もいますが、

そういう人でも、

ある時クレンペラー盤を聞き直して、

ズブズブとのめり込んでしまうということは大いにあり得ます。

実は、店長がそうでしたから(^^;。

クレンペラーの1957年ライヴ録音の第9は、

冷静沈着なはずのクレンペラーの音楽が、

巨大なスケールのまま、

熱をもって迫ってきます。

クレンペラーはセッション録音に比べて、

ライヴ録音では、

本当はロマンティストであることが分かる記録にぶつかることが多々あります。

この第9の演奏も巨大なスケール、厳しい演奏の中にも、

白熱する音楽を聞くことができます。

第9の一つの理想形といっても過言ではないほどです。

クレンペラーの第9は、1957年EMIへのセッション録音を除くと、

以下の録音が存在しています。

店長はそのほとんどを聞いています。

1956年5月17日、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

157年11月15日、当演奏録音

1958年1月6日、ケルン放送交響楽団

1960年6月7日、フィルハーモニア管弦楽団(ウィーン芸術週間)

1961年11月27日、フィルハーモニア管弦楽団

1964年10月27日、ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

1970年6月30日、ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

そして、そのどれもがすごい演奏であることは驚異的です。

でも、これだけあると、

どれから聞いていいのか分からなくなりますね(^^)。

その中で、

1957年のライヴ録音はステレオで音も大変充実しているということから、

どなたにもお勧めできます。

ただ、演奏内容は厳しいですよ(^^)。

関連記事

-

-

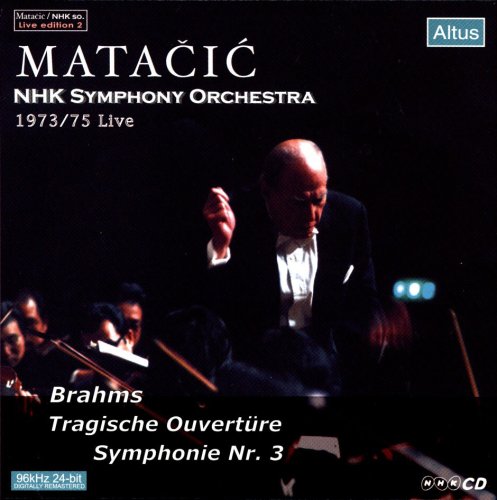

音盤紹介:マタチッチによるブラームス/交響曲第3番

ブラームス/交響曲第3番は、 ブラームスがかなり年齢を重ねてから、 年若い女性に恋をした

-

-

音盤紹介:クナッパーツブッシュによるブルックナー/交響曲第8番

クナッパーツブッシュのブルックナー、 セッション録音ばっかり取り上げてきましたので、 今

-

-

音盤紹介:クナッパーツブッシュによる「ニーベルンクの指環56,57,58BOX

ワーグナーの楽劇4部作「ニーベルンクの指環」は、 今でこそ録音が増え、 どれを聞こうか悩

-

-

音盤紹介:映画「天地創造」サウンドトラック

あらいぐま堂のブログ更新は、 年内では最後となります。 みなさん、良い年をお迎えください

-

-

音盤紹介:テンシュットによるマーラー/交響曲第1番1990ライヴ

一時、「マーラー・ブーム」といわれるほど、 マーラーの交響曲の録音が増えたことがありました

-

-

音盤紹介:コープマンによるモーツァルト「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

モーツァルト/セレナード第13番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」は、 超有名曲です。

-

-

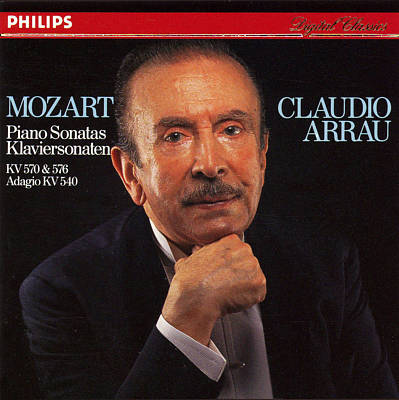

音盤紹介:アラウによるモーツァルト/ピアノソナタK.570、K.576

モーツァルトのピアノソナタ、 なんていうと、 いかにも地味で通好みのような感じがしますが、

-

-

音盤紹介:ハイティンクによるベートーヴェン/交響曲第9番

2016年ももう12月、 第9の季節になりました。 といっても、店長は年がら年中、 気

-

-

音盤紹介:ゼルキン=小澤によるベートーヴェン/ピアノ協奏曲第5番「皇帝」

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第5番「皇帝」は、 ピアノ協奏曲では最後の作品ですが、 ベー

-

-

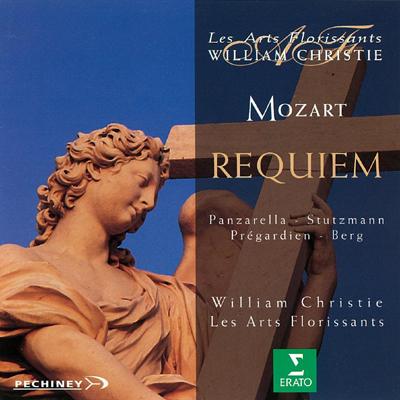

音盤紹介:クリスティによるモーツァルト/レクイエム

モーツァルトの白鳥の歌でもあるレクイエムは、 最初の入祭唱から引きずり込まれるような魅力を