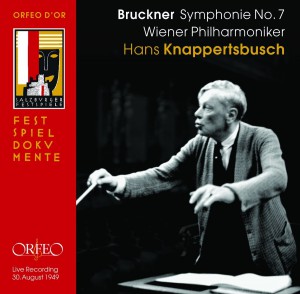

音盤紹介:クナッパーツブッシュによるブルックナー/交響曲第7番

公開日:

:

音楽のこと

思い出したら、

ブルックナーの交響曲は、

高校生くらいから聞いてはいたのですが、

その良さがあまり分からず、

その魅力を知って頻繁に聞き始めたのは、

かなり大人になってからです。

ブルックナーの交響曲は繰り返しが多く、

唐突な曲想変化も頻繁にありますので、

最初の頃は、「楽しむ」というところまでは、

行かなかったようです。

長じて、

ブルックナーの交響曲をあれこれ聞き出すきっかけは、

カラヤンの1975年、

全集盤へと発展する第7番のセッション録音からではなかったか?

と記憶しています。

LP2枚組で鳥の羽根のジャケットもかっこよかったです。

第7番はその前にカール・シューリヒト指揮ハーグ・フィルの

コンサートホール盤を聞いていたはずですが、

巷間、高い評価を受けていたレコードのはずなのに、

当時はその良さが分かりませんでした。

カラヤンのセッション録音は響きが豊穣で、

第1楽章冒頭から夢見るような世界に連れて行ってくれました。

その後、

朝比奈隆指揮大フィルのザンクト・フローリアンでのライヴ録音や、

ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮チェコ・フィルなどがお気に入りで聞いていましたが、

クナッパーツブッシュ指揮ウィーン・フィルの、

1949年ザルツブルク音楽祭でのライヴ録音にショックを受けました。

最初の頃、クナッパーツブッシュの1949年盤は、

あまりいい音のLPやCDには出会えず、

1949年という録音年代に「そんなものか」と思って聞いていました。

でも、その音楽の持つリアリティというか、

これだけ厳しい第7番の演奏録音は希だと思われます。

どこかムード音楽のようになってしまいがちな第7番を、

クナッパーツブッシュは冒頭のテンポから少し早めに、

意外と厳しく演奏してゆきます。

第1楽章や第2楽章は、

むしろ、「とっつきにくい」といっても過言ではないほどです。

どちらかというと、巌のような音楽です。

特に第2楽章は、

ワーグナーの死を悼んで作曲されましたので、

纏綿とした音楽になりがちですが、

クナッパーツブッシュの音楽作りは、

情緒に流されない独特の演奏だと言えます。

第3楽章や第4楽章も、

交響曲としてのバランスはあまりよくないのですが、

クナッパーツブッシュの演奏では、

あまりそのことを感じさせません。

クナッパーツブッシュには、

晩年の1963年にもケルン放送交響楽団とのライヴ録音が残っていますが、

クナッパーツブッシュの基本的な解釈は変わりません。

やはり、かなりの厳しさを持った演奏録音です。

1949年とかなり古いライヴ録音ですので、

もちろんHIFIではなく古臭いですが、

さまざまな指揮者による同曲の後に聞くと、

「あれ、ブルックナー/交響曲第7番ってこんな音楽だったのか」と、

思われること必定です。

関連記事

-

-

音盤紹介:チッコリーニによるフランク/ピアノ曲集

セザール・フランクという作曲家は、 「交響曲」とヴァイオリンソナタのCDがやたらと多く、

-

-

音盤紹介:セルによるベートーヴェン/交響曲第5番ライヴ

ベートーヴェン/交響曲第5番って、 最近聞かれるのだろうか? と疑問を呈しましたが、

-

-

音盤紹介:アルバン・ゲルハルトによるプフィッツナー/チェロ協奏曲集

ハンス・プフィッツナーは、 第1次大戦と第2次大戦を経験した、 日本ではあまりよく知られ

-

-

音盤紹介:アモワイエルによるショパン「1846年、ノアンでの最後の年」

パスカル・アモワイヤル(アモイヤル)というピアニストがいます。 最近、アルカンのピアノ曲集

-

-

音盤紹介:カラヤンによるワーグナー/「タンホイザー」序曲とヴェヌスベルクの音楽

ワーグナーの「さまよえるオランダ人」以降のオペラは、 「ニュルンベルクのマイスタージンガー

-

-

音盤紹介:バルビローリによるマーラー/交響曲第5番

このところ、LPの復活が凄まじいですね。 オーディオ・アクセサリー誌やステレオ・サウンド誌

-

-

音盤紹介:マタチッチによるブラームス/交響曲第3番

ブラームス/交響曲第3番は、 ブラームスがかなり年齢を重ねてから、 年若い女性に恋をした

-

-

音盤紹介:ロス・アンヘレスBOX

ビクトリア・ロス・アンヘレスは、 フリューベック・デ・ブルゴスのファリャや、 アンドレ・

-

-

音盤紹介:テンシュテットによるワーグナー/「ワルキューレ」第1幕

ワーグナー「ニーベルンクの指環」は4部作のオペラで、 休憩日を挟み、4日かけて上演されます